ここでは、青葉工業会報第十九号に掲載された

「工学部キャンパスの計画コンセプト(建築学科-筧和夫助教授著)」

についての一部を抜粋して紹介します。

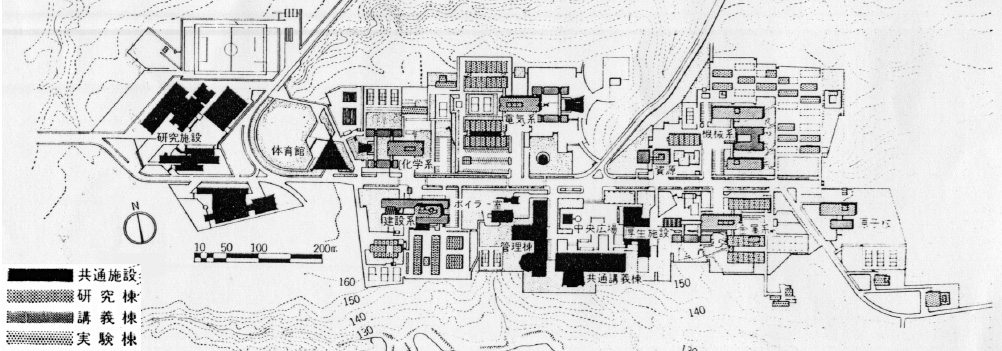

昭和45(1970)年雑誌「建築文化」掲載配置図

1. 設計の方針

青葉山のキャンパス空間の計画は、二つの融合の柱で貫かれている。即ち(1)自然との融合、(2)学科間の融合である。

(1)自然との融合

青葉山の恵まれた自然環境については、既に述べた通りである。設計当初、はじめてこの山に上り、敷地を歩きながら、これから造られるであろうキャンパスの空間を、形を、あれこれ思いめぐらせた時、私にはこの豊かな美しい自然に背を向けた形でキャンパスを創り出すことは出来なかった。この貴重な自然との融合を図り、キャンパス全体としても、各建物についても、その建築形態、その生活空間、いずれも周囲の自然環境に開かれた、自然環境へ導かれる形を創り出さねばならないと感じた。そうすることによって、人間形成の場としての本来の大学キャンパスの条件を満しうると考えた。このことは、一般に求められる建築的まとまり、次に述べる学科間の融合にもかかわるキャンパスとしての求心的な統一と対立しがちではあるが、オープンプランに敢えてその両立を求めたのである。

(2)学科間の融合

大学におけるコミュニケーションの意義は論ずるまでもない。

講義。演習。ゼミ等の定形化されたものはもとより、それ以外の、さまざまな人相互の、また人と物との、時と所を問わない多様な自由な交流こそが大学生活に貴重な成果をもたらすとされている。そうであれば、キャンパスはそれらを活発ならしめる条件を与えるよう計画される必要がある。従来の各科独立の、縦割りに定形化された建築では、多様な交流の場は得られない。計画時においては、学部全体として、各科独立棟の要求の方が強かった。

一方、コミュニケーションの重視を徹底させれば、学部全体を一ブロックの建物として融合させることになるが、敷地の形が東西に細長く、しかもいくつかの沢の入り込みでくびれ隔てられていること、前述の土地補償の成り行きからまとまった土地利用、建設工事が困難であったこと等から、結果としては、最大4学科の建物統合(統合ブロックと仮称する)になった。

この統合ブロックは、制度化された組織を意味するものではないが、後に述べるように、空間を再編成することにより、学科を越えた融合を組織に先立って建築的に追い求めたわけである。なお、学部全体のコミュニケーションの場としては、中央広場を計画している。

以下、上記の方針のもとに立てられた青葉山キャンパス計画の概要を説明する。

2. 全体計画

川内キャンパス(教養部・法学部・文学部・経済学部・教育学部・中央図書館)から新設の進入路(幅員11m、平均勾配7.0%、最大勾配7.6%、全長930m、アスファルト舗装、一号道路と称す)が約70mの高度差を登りつめると、工学部キャンパスの東西に長い敷地を縦断する中央道路の中心部北側に取り付く、その南側に工学部中央広場(未完)を計画した。

この中央広場(敷石舗装予定、約70m角)を取り囲んで、厚生施設(中央食堂・売店・集会室等)、共通大講義宣(250人、350人、将来更に900人用)および管理棟(事務部・会議室・学部図書館・共通学科目教室)などの共通施設が設けられており、中央道路を狭んで予定されている緑と水の広場と相俟って、多くの学生・教職員の憩い、集い、語らいの場を形成し、学部のシンボルともなるであろう。

広場を中心として、東西に伸びた中央道路(車道幅員12m、両側に歩道3m、緑地帯3m・全幅24m)に沿って、類型学科を建築的に一体化させた統合ブロックを西から化学・建設・電気・資源・機械・金属・原子核の順に、地形の起伏を避けながら配置した。

青葉山は、沢に囲まれて、将来の敷地の拡張が望めないので、各統合ブロックの周囲には、それぞれに関連施設等将来の拡張余地を残す方法をとった。また、学部全体の関連施設等のためには、キャンパス最西端に約一万坪の拡張予定地を用意してある。

運動施設は、日中手短かに使えるバレーコート、テニスコートは、各統合ブロックまわりに敷地を用意し、各系の校費で作られており、まとまった時間をかけて利用する体育館・プールは、化学系統合ブロックの西隣に位置のみを予定し、野球兼サッカー場は、その隣に設置した。

暖房設備は、わが国最初の本格的高温水地域暖房が、武山武郎教授の御指導のもとに計画・施工され、立派な成果を収めている。中央機械室に、多管式強制貫流型ボイラー3,500,000キロカロリー/毎時三基を設置、各ブロックにコンバータールームを用意し、温水温度は、一次側185度~120度C、二次側90度~75度C、窒素ガス加圧方式によっている。

パーキングスペースは、各統合ブロックまわりに、一学科約三十台分を設けたが、現在すでに満配である、建築のデザインは、長期間の建設であるので、途中で、統一を失うことのないように心掛けた。しかし、全体が画一的な同一パターン、の繰返しとなる単調性は努めて避け、変化の中にデザインの一貫性を保つようにした。即ち、打放ちコンクリート仕上げ、バルコニー・庇による水平線の強調、梁間の統一、および平面型の統一(次項に述べる)による棟構成の定型化である。従って、各ブロックの本館とも言いえる研究棟の位置(中央道路からの距離)高さも、敢えて統一せず、抑揚を与えた。

各統合ブロックが、開かれた形(各棟が将来の拡張に備え自由に伸長できる形、口の字型・日の字型はできない)であること、各高層部(研究棟)の周囲に、低層部(講義棟・実験棟)が展開していることは、隣同志の統合フロックの連続感を形の上で与えることになり、キャンパス全体に連繋性をイメージづけている。

敷地造成に当っては、樹木の伐採は出来るだけ避け、とりわけ大木は、その位置をよけて建物を配置するようにした。また、沢へは、造成土壌を押し出さぬように努め、自然地形の保護を計った。

植樹計画は、樹種・配置に到るまで詳細に作成した。大要は、(1)中央道路に欅並木、その間にサラサドウダン(2)キャンパスヘの人口周辺には白樺林(3)北斜面に楓林(4)南斜面に桜林(5)各統合ブロック北西部に、風よけのヒマラヤシーダー(6)その他多統合ブロックまわりにそれぞれ個性的な喬木、等であった。

3. 統合ブロック計画

いくつかの類似学科をグルーピングして、その建物を統合ブロック(学部では何々系の建物と呼んでいる)にした主旨は、既に述べたように、学科間の融合による教育・研究・学習・生活面でのコミュニケーションの多様化にあったが、他方、建築計画的にもいくつかの利点をあげることが出来る。

即ち、

(1)図書窒・事務室等の組織変え共同化をおこなえる場合には、空間・人手・物品の節減を図りながら、利用上の便宜・能率の向上を実現できる。

(2)会議室・応接室・玄関ホール・講義室・基礎的実験室等の共用化によって、空間・物品の節減と質的向上を図ることができる。

(3)規模の増大により、エレベーター・暖房機械室・その他重点的工事費目の負担が軽減される。また、建設工事に当っての共通仮設費・現場経費等の負担も軽くなる。

等である。これらによって、コストの低下が得られ、乏しい予算の重点的再配分、質の重点的向上を図ることができる。

統合ブロックの平面構成は、統合化の主旨からして、学科独立の棟またはゾーンの単なる結合形であってはならない。空間構成の再編成をおこなったわけであるが、学科間の組織的関連度の強弱によって、実状に即して、統合の形を変えている。しかし、いずれの統合ブロックにおいても、従来の各大学にはみられない、新しい融合再編成の平面構成が一貫して適用されている。即ち、各統合ブロックをA研究棟、B実験棟、C講義棟の三つのゾーンに分けて計画した。この手法は、利用主体の型分けと、所要空間の型分けの二つの見方から導出した。

本来、統合ブロックの主旨からすれば、融合・共用の立場から、建物全体は可能なかぎり集約的にまとめられる必要がある。すなわち、建物は巨大化、高層化される。しかし、工学部の特性として、一部の実験室には、どうしても一階または別棟を占めなければならないものがある。

(1)重量のある大型機械・装置を据え付ける。

(2)大きな作業空間を、平面的にも立体的にも必要とする。

(3)重い、大量の実験材料・廃棄物を出し入れする。

(4)大きな振動・音・熱・電磁波・放射線を発生する。

等の理由によるものである。これらの特殊な空間属性をもつ実験室群は、高層部分に収めることが難しくなってくる。これらをとりまとめて、地上に展開させたのが、B実験棟であり、一つのゾーンを形成する。

次に、学部講義棟・製図室群は、学科間のこれらを高層ブロックとは別の1~2階に集めて計画的に配置し共通管理することにより、

(1)共通の学生ホール等を創り出し、それを中心にした、緑に展開した学生の広場を創ることが出来る。

(2)高層部分の柱間隔・階高(部屋が小さいので講義室より寸法を狭く低くきめるのが有利、また、高層建物ではこの寸法を統一するのが原則)の制約から解放され、講義に適した自由な設計が出来る。

(3)共用により大講義室などの利用率を高めることが出来る。

などの利点がある。こうした、利用主体の共通する、所要空間の大きな講義室群をとりまとめたものが、C講義棟である。

最後に、これら実験棟、講義棟に含まれないすべての室を、一本に統合し、高層化するのであり、これを仮に、A研究棟と呼んでいる。したがって、この研究棟には、所要空間が小さく、騒音等他室との干渉条件がなければ、実験室でもすべて取り入れるように努め、大学院のゼミナール室、教授室、事務室等も含まれる。図書室も研究棟内に、講義棟から利用し易い位置に設けられる。このように平面の分類構成をおこなうことにより、従来の学科単位の棟で、最上階に講義室(構造の合理性からそうなる)、最下階に大型実験室、中間階に研究室を置いたものと比較して、講義室への学生の出入りは容易になる一方、研究棟には人間の集団的出入りがなくなり、階段・通路の寸法を小さく、エレベーターも小規模にすることが出来、研究練1階の玄関ホールまわりは、広々と明るい環境にすることが出来る。

研究棟は、敷地の有効利用、各室間の動線の整理・短縮、各室の日照・通風・眺望の好条件、建設費の経済性(費用の嵩む屋根・基礎工事が割合として少なくなる)等を考慮し、高層化することにした。病院以外に、国立大学のエレベーターを予算化したのは青葉山が最初である。